Die Geschichte des Fastens – Tradition, Gesundheit und Lebenskunst

Das Wort Fasten stammt aus dem Mittelhochdeutschen vasten und bedeutet „festhalten“ oder „stärken“. Fasten ist mehr als Nahrungsenthaltung: Es ist eine Zeit der Neuorientierung, eine innere Ausrichtung und ein bewusster Schritt zu mehr Klarheit und Kraft. Nach dem langen Winter bringt das Frühjahr neue Impulse, die im Fasten ihren festen Platz finden.

Bildlich betrachtet ist Fasten ein „Festmachen“ – ähnlich wie Wasser im Winter zu Eis gefriert und schützt, bewahrt Fasten das Bewährte in uns und schenkt innere Stabilität. Der heilige Athanasius (295–373 n. Chr.) beschrieb Fasten als Heilung für Körper und Geist: Es „trocknet überschüssige Säfte aus, vertreibt böse Geister, klärt den Geist und reinigt das Herz.“

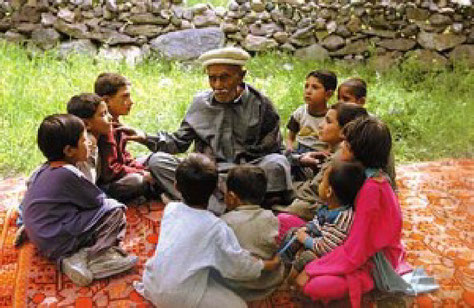

Ein beeindruckendes Beispiel bietet das Volk der Hunza im Himalaya: Jahrhunderte lang lebten sie in sozialer Gemeinschaft, gesund und ohne Zivilisationskrankheiten – ihre Lebensweise mit einer jährlichen Fastenzeit von drei bis vier Monaten war Teil ihrer Vitalität und Langlebigkeit. Besonders auffällig war ihre Ernährung: Neben täglich frisch gemahlenem Getreide, Gemüse und saurer Milch spielten Aprikosen mit ihrem wertvollen Kernöl eine besondere Rolle. Die Hunza tranken außerdem eine graue „Gletschermilch“ – Wasser aus fein zermahlenem Gestein, das mineralreich war. Ein weiterer wichtiger Aspekt ihrer Lebensweise war das lange Stillen der Kinder, das die Gesundheit der gesamten Gemeinschaft unterstützte. Die lange jährliche Fastenzeit war für sie selbstverständlich und kein Verzicht, sondern ein natürlicher Teil ihres Lebensrhythmus.

Dieses uralte Gedicht beschreibt eine Reise der Selbstfindung und inneren Wandlung. Es erinnert uns daran, dass manchmal Loslassen und Verzicht notwendig sind, um zu wachsen, Weisheit zu erlangen und den eigenen Weg zu finden. So wie im Fastenprozesse Körper und Geist gereinigt werden, steht auch dieses Bild für den Mut zur inneren Einkehr und Erneuerung.

Fasten war in vielen Kulturen fest im Jahreskreis verankert – als natürlicher Reinigungsprozess von Körper, Geist und Seele. Es galt als Weg zurück zur Ursubstanz, zum Ursprung der Lebenskraft.

Schon die frühen Christen fasteten von „Abend zu Abend“ (24 Stunden) – als eine Praxis, die Gruppen stärkte und den Geist schärfte. Doch das Fasten hat eine noch viel längere Geschichte:

-

In Ägypten bereiteten sich Pharaonen mit Fasten auf Feste vor, und Bewerber der Isis- und Osiris-Mysterien fasteten bis zu 42 Tage.

-

Die Griechen fasteten vor den Eleusis-Mysterien 7 bis 9 Tage.

-

In Mexiko unterwarfen sich Priester einer strengen Fasten- und Enthaltsamkeit vor wichtigen Ritualen.

-

Das Orakel von Delphi durfte erst nach 24-stündigem Fasten befragt werden.

In der alten Edda heißt es:

„Ich weiß, dass ich hing am windigen Baum neun Nächte lang,

mit dem Ger verwundet, geweiht dem Odin,

ich selbst mir selbst, an jenem Baum,

da jedem fremd, aus welcher Wurzel er wächst.

Sie spendeten mir nicht Speise noch Trank;

nieder neigte ich mich, nahm auf die Stäbe,

nahm sie stöhnend auf, dann stürzte ich herab.

Zu wachsen begann ich und wohl zu gedeihn,

weise ward ich da.

Wort mich von Wort zu Worte führte,

Werk mich von Werk zu Werke führte.“